デモのページ

(2020/04/19記)

大学在籍時に作成した錯視などのデモを掲載しています。

これらはサイトをリニューアルした際にページごと削除していたのですが、

最近になってふと見返してみたら、もったいない気がしたので、(全部ではありませんが)復活させました。

誰得な感はありますが、暇つぶしにでも見ていただけたら幸いです。

作成時から5年以上経っていますので、ネタはナウでもヤングでもトレンディでもありません。

ゲシュタルトなんて、まだ教科書に載っているのかなあ?

あらゆる目的に自由に使っていただいて構いませんが、著者権は黒田剛士にあります。

「これ私が作ったんだぜー」と偽らないでください。でないと黒田が泣き寝入りします。

The copyright of figures below belongs to Tsuyoshi Kuroda.

Any infringement of the copyright makes me cry.

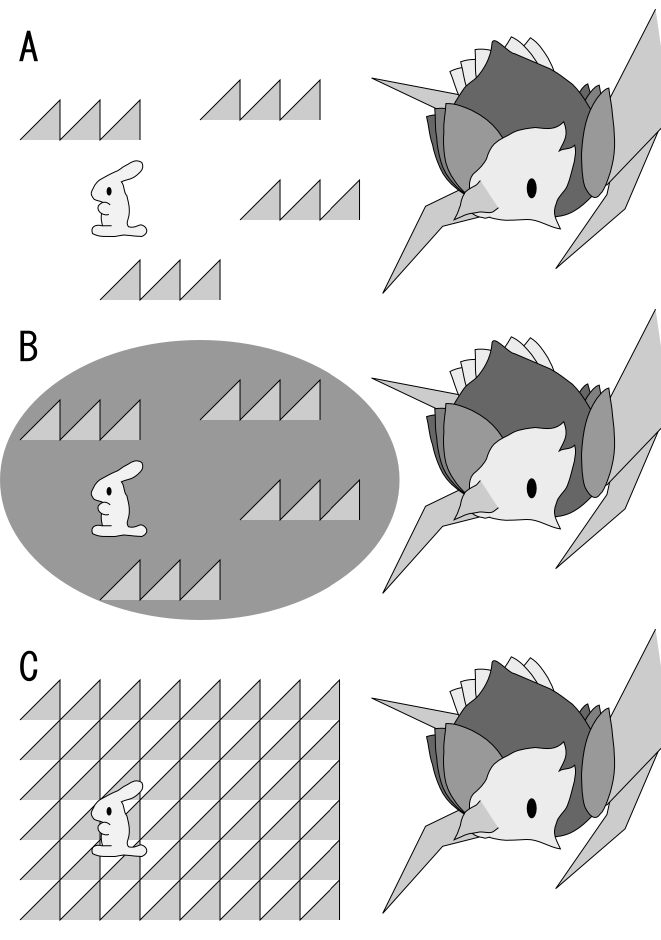

盲点補完

ウサギとワシ(2014/05/06初掲)(2020/04/19再掲)

ワシさんがウサギさんを狙っている。ウサギさんを逃がしてあげよう。

まずはAから。

右目を閉じ(手でふさいだ方がやりやすいよ)、左目でワシさんの眼を見つめる。

視線をワシさんの眼から移さないまま、ディスプレイに近づいたり離れたりしてみる。

ある程度の距離(たぶん50 cmくらい)のところでウサギさんが消えて見えなくなる。

視線をワシさんの眼から移さないのがポイントだよ。

BとCも同じようにやってみよう。

【解説】

ウサギが見えなくなったことから、網膜上の光を受け取ることのできない部分、盲点の存在が確認できる。

盲点の部分にある対象は見えないが、単純に見えなくなるのではなく、見えなくなった部分の背景が補完される。

aとbのどちらにおいてもウサギの見えない部分は背景と同じ色が続いているように見える。

つまり、ウサギの見えない部分は周りの情報に基づいて補完されている。

この補完の働きにより、cではウサギが見えなくなっても背景の草の模様に途切れがあるようには感じにくい(ただし、周辺視領域のため模様を大雑把にしか把握できていないという可能性もある)。

あとがき:学部時代に研究室が学園祭の企画を出していて、そこでネコちゃんに狙われた金魚鉢の金魚を助けようという盲点のデモがあった記憶があります。 子供向けでいいなあと思いながら、そのまま再現するわけにもいかないので、ウサギとワシに変えてバリエーションもつけて補完の働きをわかりやすくしました。 絵本のような雰囲気に仕上げましたが、出版社からのオファーは特にありません。

見えないものが見えている:盲点補完

http://psychmuseum.jp/blind_spot/

公益社団法人日本心理学会「心理学ミュージアム」内のページに掲載されています。

上記URLをクリックするとリンクします。

あとがき:心理学ミュージアムに採択されたカラー多めで説明多めでガーリー?な作品です。 当初、女の子は同学会マスコットの魔女っ子風に書いていたのですが、著作権の問題がアレでナニでしたので、公開時には今の絵柄に変えました。 魔女っ子風に書いたときは、あまりにはまりすぎていて自分でも吹き出しました。

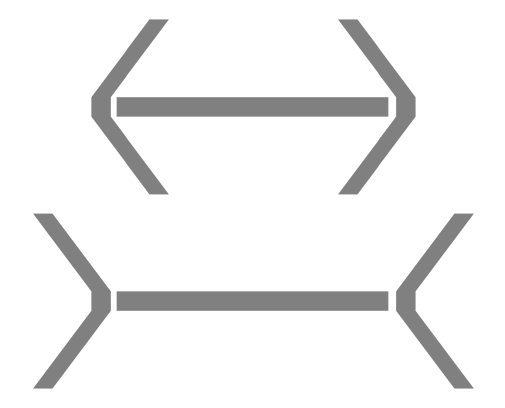

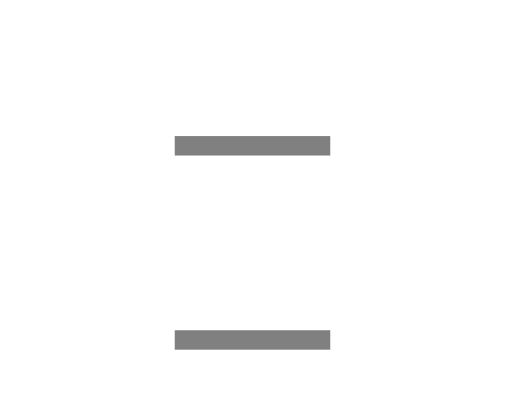

ミューラー・リヤー錯視

基本(2014/05/06初掲)(2020/04/19再掲)

【解説】

二本の水平線は物理的にどちらも同じ長さだが、両端にある矢羽の尖端が外に向いている方(上図)は短く見え、矢羽の尖端が内に向いている方(下図)は長く見える。

あとがき:有名なのは矢羽が水平線に完全にくっついている図ですけど、ここに書いた図のように矢羽が少し離れている方が水平線の端から端までの長さが明確になるから好き。

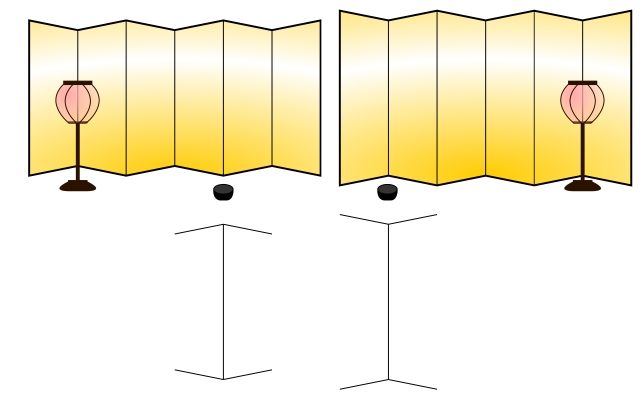

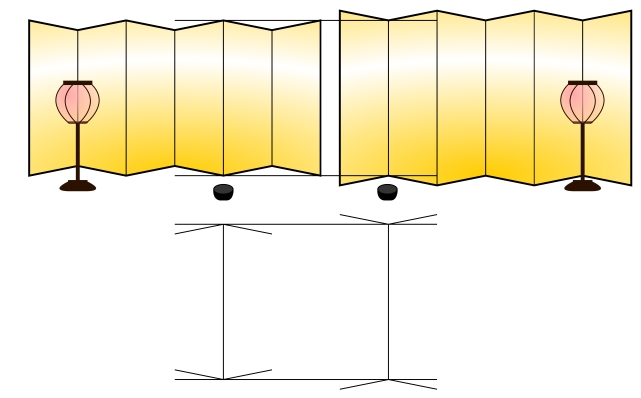

金屏風と矢羽(2014/05/06初掲)(2020/04/19再掲)

【解説】

ミューラー・リヤー錯視を遠近説で説明する研究者もいる。

以下の金屏風において、湯呑を手前に置いた二本の垂直線のうち、矢羽の先端が外に向いている方(左図)はでっぱり、内に向いている方(右図)はへこみに見える。

でっぱりの垂直線分は観察者側に近くに、へこみの垂直線分は観察者側から遠くにあるように見える。

もし二本の垂直線が実際に同じ長さであるのなら、遠くにある線は近くにある線よりも短く描かれなければならない。

しかし二本の垂直線が同じ長さに描かれているということは、遠くにある(へこみの)垂直線分は近くにある(でっぱりの)垂直線分よりも長いものであることを意味する(そしてそう見える)。

通常の(線画のみの)錯視図形を見た時には奥行きの印象は生じないが、奥行き手がかりに基づく長さの補正だけは生じてしまう。つまり、ミューラー・リヤー錯視では、矢羽の示唆する奥行き手がかりに基づいて遠くにあるものは長く、近くにあるものは短く見えるように補正がかかる。結果として錯覚が生じる。

ここでは大雑把に説明しているだけなので詳しくは視覚心理学の教科書を参考にしてください。

あとがき:日本人なので和と錯覚の融合もいいかと。ですがJAPANESE ART & ILLUSIONのようなタイトルの海外からのオファーは特に来ませんでした。

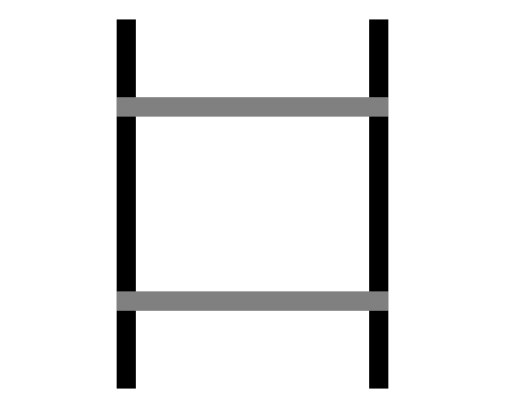

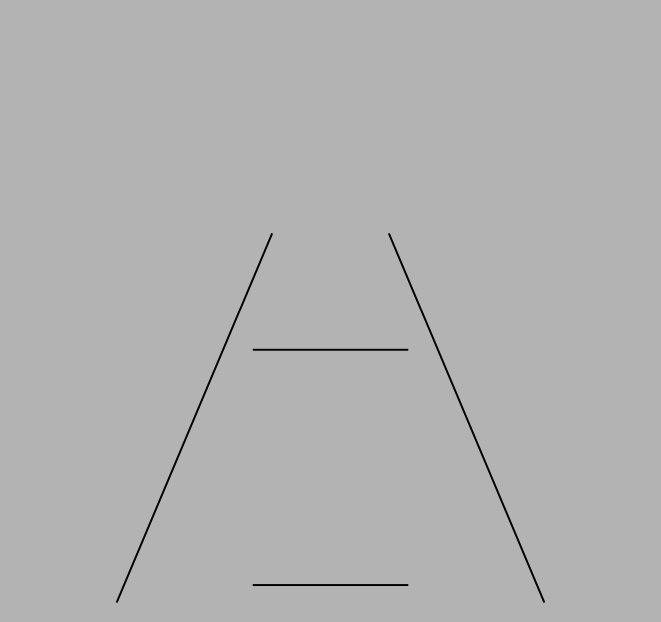

ポンゾ錯視

基本(2014/05/06初掲)(2020/04/19再掲)

【解説】

二本の水平線は物理的にどちらも同じ長さだが、両脇の線分の閉じた側にある(下の図の場合、上側の)水平線の方が長く見える。

あとがき:実はポンゾ錯視は私にはあまり生じなくて製作に困りました。無視されがちだけど個人差の問題って結構あるよね…。

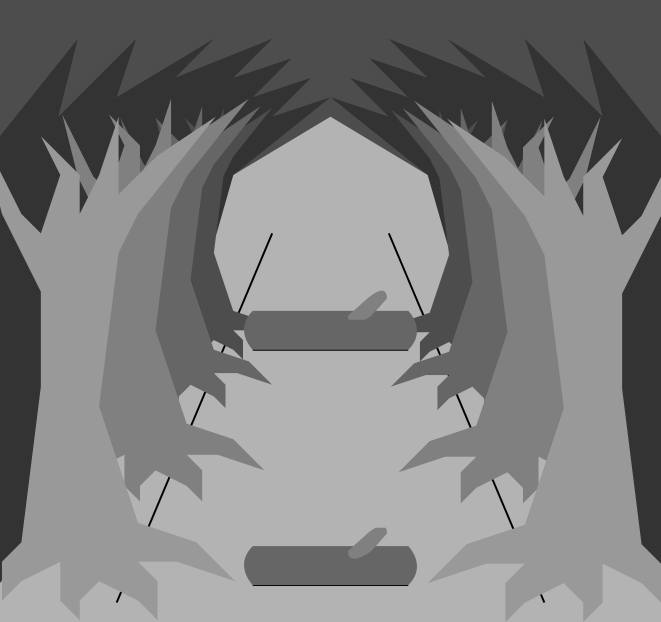

夕闇木陰道(2014/05/06初掲)(2020/04/19再掲)

【解説】

ポンゾ錯視を遠近説で説明する研究者もいる。

ポンゾ錯視は以下に示す木陰道の構図に似ている。水平線は丸太に、収束線は道に相当する。

下の丸太は手前に、上の丸太は奥にあるように見える。

二本の丸太が実際に同じ長さであれば、奥のものほど短く(小さく)描かれなければならない。

しかしどちらも同じ長さで描かれているので、遠くにある(上の)丸太は近くにある(下)丸太よりも長いものであることを意味する(そしてそう見える)。

通常の(線画のみの)錯視図形を見た時には奥行きの印象は生じないが、奥行き手がかりに基づく長さの補正だけは生じてしまう。つまり、ポンゾ錯視では、収束線の示唆する奥行き手がかりに基づいて遠くにあるものは長く、近くにあるものは短く見えるように補正がかかる。結果として錯覚が生じる。

ここでは大雑把に説明しているだけなので詳しくは視覚心理学の教科書を参考にしてください。

あとがき:本当は緑の生い茂った森を描く予定がこんなんなった。

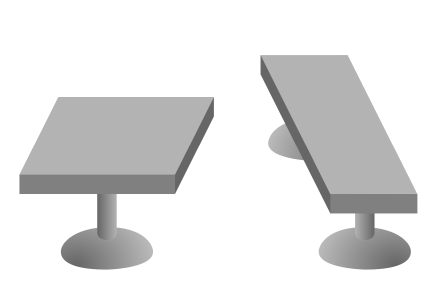

シェパード錯視

机上の寸法(2014/05/06初掲)(2020/04/19再掲)

【解説】

二台の机の表面の平行四辺形は単純に傾けただけの関係にある。形や長さは変えていない。

しかし左よりも右の方がより細長い平行四辺形に見える。

これが確かであることを証明するためには図を紙に印刷して切り取って照合するしかない。

それくらい強力な錯覚。

あとがき:これ、すごいよね、って、私には強力に生じるのですが、そうでもなかったらごめんなさい。

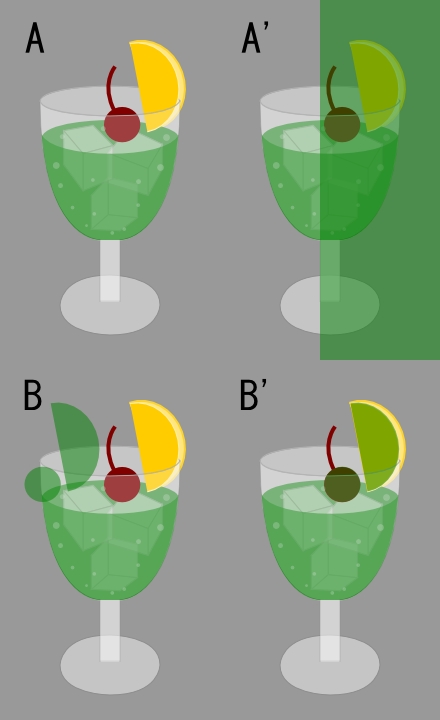

恒常性

レモン×ライム×メロンソーダ(色の恒常性)(2014/05/06初掲)(2020/04/19再掲)

【解説】

Aの右半分に緑のフィルターをかけたのがA'。A'のレモン(オレンジ?)はほぼ黄色に見える。

しかし、この緑のフィルターをオレンジに重なる領域だけ切り出してB'のようにかぶせると、レモンはほとんど緑色のライムのように見えてしまう。

同一の緑のフィルターをかけているだけなので、レモンの部分はA'もB'も物理的には同じ色である(ペイントなどで切り出すとよくわかる)。

A'ではレモンの周りの情報を踏まえて全体的に緑がかかっていると判断し、本来の黄色が見えるように知覚系が補正をかける(実際はもっと計算論的な説明がある)。

あとがき:これは自分が作った中で最もお気に入りの作品です。作った際には自分すげえどうしようと思ったのですが、特に人生どうもなっていないです。

ゲシュタルト原理

空模様(2014/05/13初掲)(2020/04/19再掲)

【解説】

まずは前知識なしに下図に描かれているものを見る。

閉合の要因が強く働く例を示している。

意味のない(虫のような)模様が左上に見えるが、これはmileという単語と、それを上下逆さまにしたものとをつなぎ合わせて作った。

反転文字同士が閉じた領域をなし、 閉合の要因によりまとまりをなして見えることで、英単語というよく目にするものでも認識しにくくなってしまう。

これに類する現象はWertheimer (1923) により報告されており、そこではWとMをつなぎ合わせている。

Wertheimer, M. (1923). Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt, II. Psychologische Forschung, 4, 301-350. [translated in Ellis, W. D. (Ed.) (1938). A source book of Gestalt Psychology (pp. 71-88). London, England: Kegan Paul, Trench, Trubner & Company.]

もう一つ、学部時代の講義でmenをつなぎ合わせたものを見たことがあり、上の図はそれを参考にしているが、原典は調査中である(おそらく20世紀前半の研究であろう)。いずれも普通の線画である。

あとがき:これも結構気に入っているのですが、一発ネタなんだよなあ。

奥行き知覚

大気遠近(2014/11/04初掲)(2020/04/19再掲)

【解説】

空気遠近ともいう。山の連なる風景では、遠くの山ほど大気の影響でかすんで、かつ青みがかって見える。

この「遠くのものほどかすんで青みがかって見える」ことが知覚系において二次元網膜像から三次元表象(奥行き)を作り出すための手がかりとして用いられる。

実際の絵画でも奥行き表現の手法として利用される。

下の画像のうち両脇にある山はどちらも同じ奥行きの位置にあるように見える。

しかし、ぼかしを加えると、ぼかしの強い右の山の方が奥にあるように見える。

同じ程度のぼかしでは両脇の山のどちらも同じ奥行きの位置にあるように見える。

しかし、以下のように色をつけると背景の色に近い(青みがかって見える)左の山の方が遠くに見える。

「青みがかって」と先に述べたが、青に限らず背景となる大気の色と似通っていればよい(これは教科書的知識というより私的な見解)。

したがって夕焼け空でも背景の色に近い左の山の方が遠くに見える。

あとがき:これを作って言うのもアレですが、大気遠近の説明でhttp://zokeifile.musabi.ac.jp/?p=2476にかなうものはないような気がします。この手の話で画家にかなうと思ったら、それこそ錯覚だ!